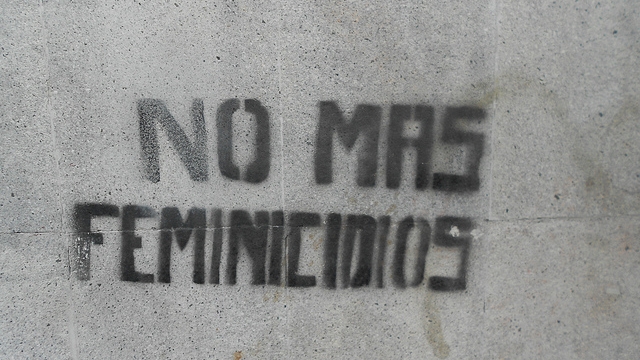

Féminicides : l'amérique latine en alerte rouge

En mai dernier, la Commission interaméricaine des droits de l’homme dénonçait la recrudescence des féminicides et des violences faites aux femmes sur le continent. Ce phénomène, que la Commission interaméricaine des femmes a qualifié de « pandémie » en 2012, a pris une telle ampleur qu’au Honduras, plusieurs ONG ont lancé une « alerte rouge » en juillet, après que 18 femmes ont été retrouvées mortes en 10 jours, démembrées ou décapitées pour la plupart. Au Mexique, sept États viennent de déclarer l’Alerte violence de genre (AVG), prévue par une loi de 2007.

« Féminicide » / « fémicide »

À l'origine, le mot « fémicide » a été inventé dans les années 1970 par une militante féministe américaine, qui le concevait comme une alternative au terme neutre d’« homicide ». Plus tard, le néologisme « féminicide » est inventé par l’anthropologue mexicaine Marcela Lagarde, alors que de plus en plus de femmes sont découvertes assassinées à Ciudad Juarez (Mexique) dans les années 1990. Construit à partir de la même base étymologique que le mot « génocide », ce terme visait à faire un parallèle avec les crimes de masse. Il pointait la responsabilité des institutions qui restaient inactives face à d’innombrables crimes misogynes (domination masculine, femmes possessions de l’homme et perçues comme des objets) intervenant dans la sphère publique comme privée. Dans les années 2000, enfin, des intellectuelles costariciennes ont finalement choisi de reprendre le terme « fémicide » car elles considéraient que l'impunité dénoncée par Marcela Largarde, quoique bien réelle, n'était pas l'élément qui déterminait la nature de ces crimes. Elles enrichirent alors la notion de fémicide en insistant sur le fait qu'il fallait analyser des données comme la relation des victimes avec leur agresseur, le contexte et les modalités de chaque meurtre, les violences subies ou encore les vulnérabilités sociales des femmes ciblées.

Série de violences sexistes

Quelle que soit la terminologie retenue, ces travaux complémentaires ont progressivement montré que les féminicides n’étaient pas des cas isolés en Amérique latine. Ils sont désormais vus comme ce qu’ils sont : des meurtres de femmes en raison de leur sexe, qui s’inscrivent dans un continuum de violences devant être analysé selon une perspective de genre (c’est-à-dire au regard des rapports sociaux de pouvoir qui régissent les relations entre les hommes et les femmes). Dernier acte d’une série de violences verbales, physiques, sexuelles, politiques et institutionnelles, ils sont dans 60 à 70 % des cas commis par des conjoints ou ex-conjoints, mais peuvent aussi être perpétrés ou tolérés par l’État et ses agents.

Si, dans les esprits, le féminicide est associé aux pays du continent latino-américain, c’est que depuis plus de vingt ans, la culture de haute tolérance vis-à-vis de la violence contre les femmes et les filles dans la région est de notoriété mondiale. Au niveau international, comme au niveau du continent américain, il n’existe pas de statistiques systématiques et harmonisées sur le nombre de féminicides commis. Toutefois, en 2016, l’organisation Small Arms Survey donnait un indicateur : sur les 25 pays où avaient eu lieu le plus de féminicides dans le monde, quatorze étaient situés en Amérique latine et aux Caraïbes.

Négligences persistantes

Face à cette réalité, le développement d’une meilleure connaissance de ces crimes, combiné à une importante mobilisation militante, a mis la violence sexiste en tant qu’atteinte aux droits humains sur le devant de la scène. Plusieurs états ont adopté des bases de données, édicté des lois prévoyant des peines plus lourdes et pénalisant l’entrave d’accès à la justice (Chili, Salvador, Colombie). En à peine 10 ans, pas moins de huit pays ont adopté une législation spécifique aux féminicides. Ils sont désormais seize, mais les effets de ces avancées sur le terrain du droit ne peuvent être considérés comme probants. Ces violences persistent, voire augmentent : en Argentine, une femme mourrait toutes les 18 heures à la suite de violences en 2017, contre une toutes les 30 heures en 2016. C'est que 80 à 90 % des crimes, selon les pays, demeurent impunis, ce qui permet leur reproduction perpétuelle. Au Honduras, par exemple, pour 463 féminicides en 2016, seules quinze enquêtes ont été ouvertes. Par ailleurs, très peu de mesures de prévention sont prises : 60 % des femmes assassinées avaient préalablement dénoncé les violences qu’elles subissaient, mais aucun dispositif n’avait été mis en place pour les protéger.

Les médias semblent aussi reproduire des schémas de pensée conservateurs qui n’invitent pas au changement des comportements. Nombre d’articles présentent encore ces crimes comme liés à un problème territorial (cartels, misère sociale, crise économique, etc.), plutôt qu’à un schéma de violence globale dirigé contre les femmes et fondé sur les stéréotypes de genre. On retrouve souvent l’idée que les victimes fréquentaient les mauvais milieux, qu’elles étaient liées à la prostitution ou à la drogue. Comme si elles étaient, en quelque sorte, responsables des violences commises à leur encontre.

Par Anne Boucher, responsable des programmes Amériques à l'ACAT

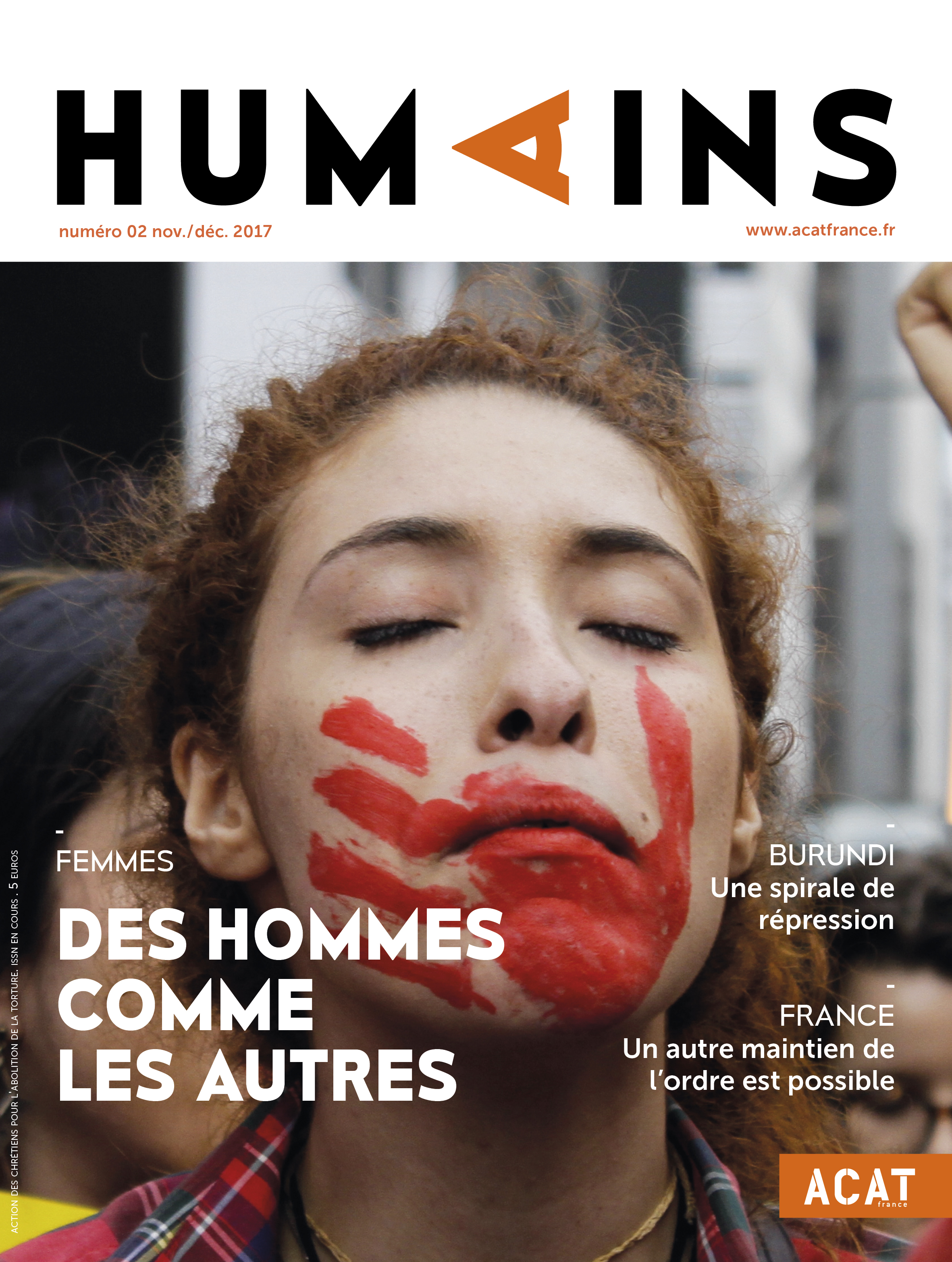

Article issu du dossier « Femmes : Des hommes comme les autres » , du Humains n°02

Article issu du dossier « Femmes : Des hommes comme les autres » , du Humains n°02